给博客刻个章

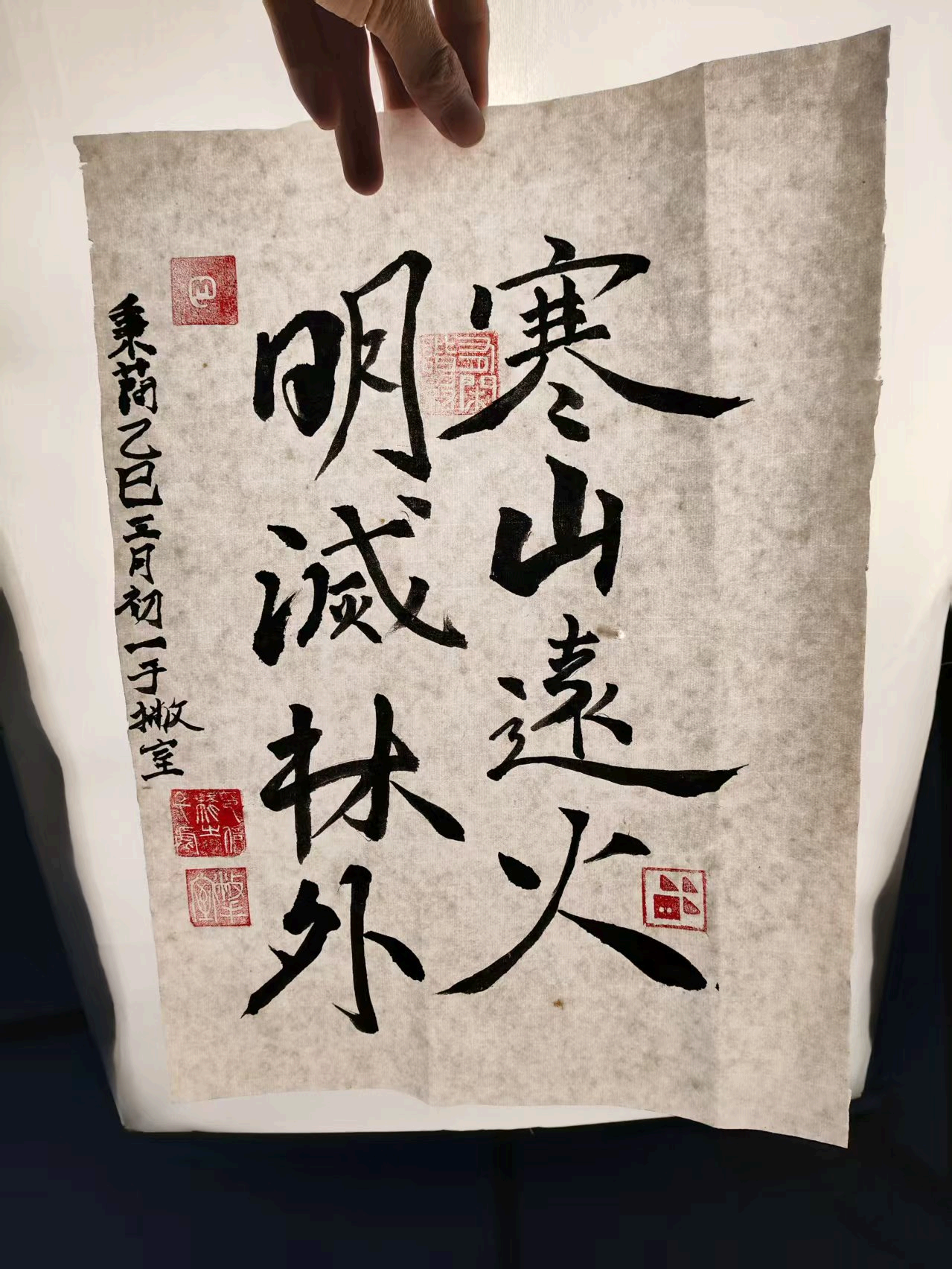

北涉玄灞,清月映郭。夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。*寒山远火,明灭林外*。深巷寒犬,吠声如豹。村墟夜舂,复与疏钟相间。 ——王维《山中与裴秀才迪书》

✍文章痕迹

写作时间线

2025-03-15

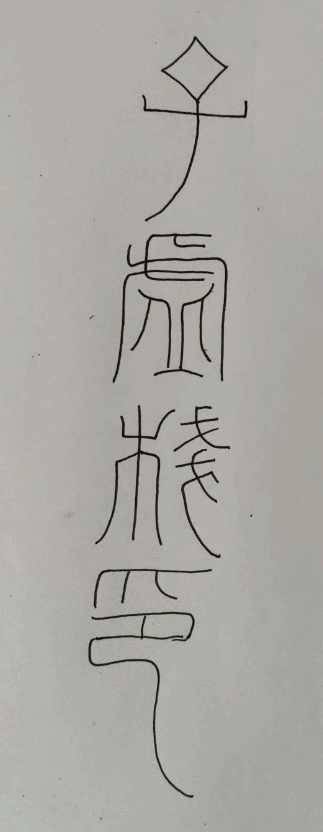

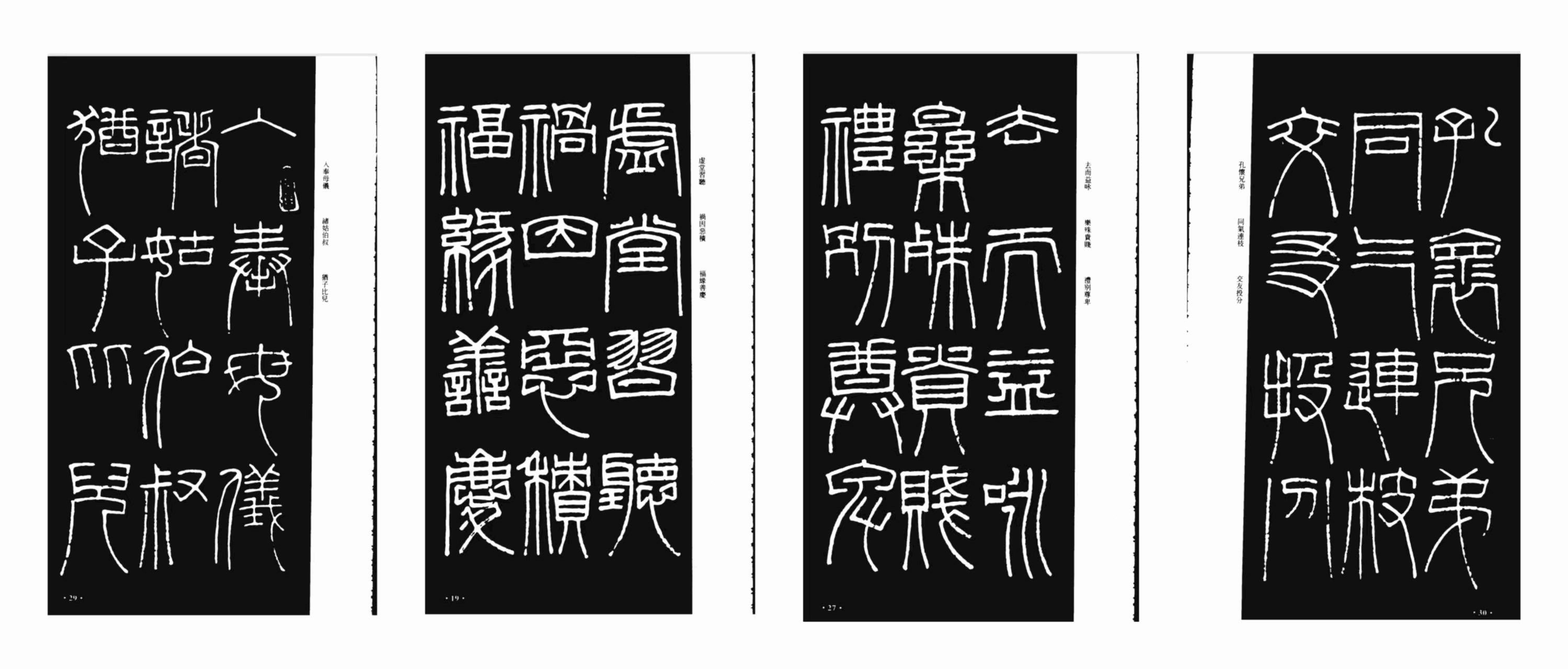

晚上产生一个念头:用周树心《<千字文>拟新莽嘉量铭》的风格来做印稿,立马集字,然后绘制草稿:

2025-03-29

夜上吃完饭无事可干,把任务提出来,于八点半到十点半治印

序

吾闻古之私人大多有印,少者八九,多者数十,而痴狂者百十方有余。然其中多表所思所想,自嘲自讽,真正有实用价值者,莫非姓名印,斋印、室印而已。然其所言斋者、室者、阁者,亦多为虚名,表志而已,绝非真正之室也。纵然有印之名,然不过仅存诸刀尖纸上,蜃楼海市之中也。

此乃古人之脱离实际而空谈也,吾乃求实之辈,怎可为虚者治印?!真正之室,有真正之存在,方可有一印!

今有博客子虚栈一间,源码存乎树莓派主机之中,置门路于网络之上,乃真正之存在,治印一方,甚合其时!

稿

考虑到新莽篆字体的矩形特点,如果用四个字占据印面,难以体现出它修长的风格,反而变得四不像,“子虚栈印”四个字显然是不够了。如果五个字“子虚栈之印”,那最后一个字拉得太长,很难掌控住。用六个字是最合适的,所以最终敲定的印面文字是“子虚栈之印信”。

六个字中,仅"栈"、“印”没有对应。采取用"贱","枝"来凑“栈”,“印”则是自己遵照风格写了一个。

单个字很好看,但这样简单组合起来后,印面有较多空间,没有填满,不是很符合“篆刻学”的审美。但受能力之限,我也不好自由发挥,便硬着头皮上了,或许刻好会越看越得劲呢。

治印

如果采用传统的水印上石,那是比较考验技术的,需要把印稿一次写好,因为上石用的墨水是不能擦掉涂改的。但纵然是写印稿,我也想要能及时修改,而不是坏了一笔就全盘毁掉。

所以就采用铅笔直接在印石上设计,笔画不到位了拿橡皮擦掉,印面太光亮了就擦点石粉(让铅笔的笔画更加明显)。修修补补,每写好一笔就朝着定稿接近一步,可持续打草稿。(这大概是受现代数字编辑工具的影响吧——“撤销”Ctrl + Z ,多么自由的一个词)

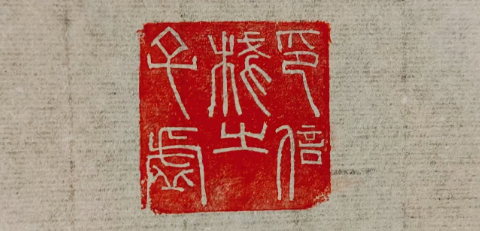

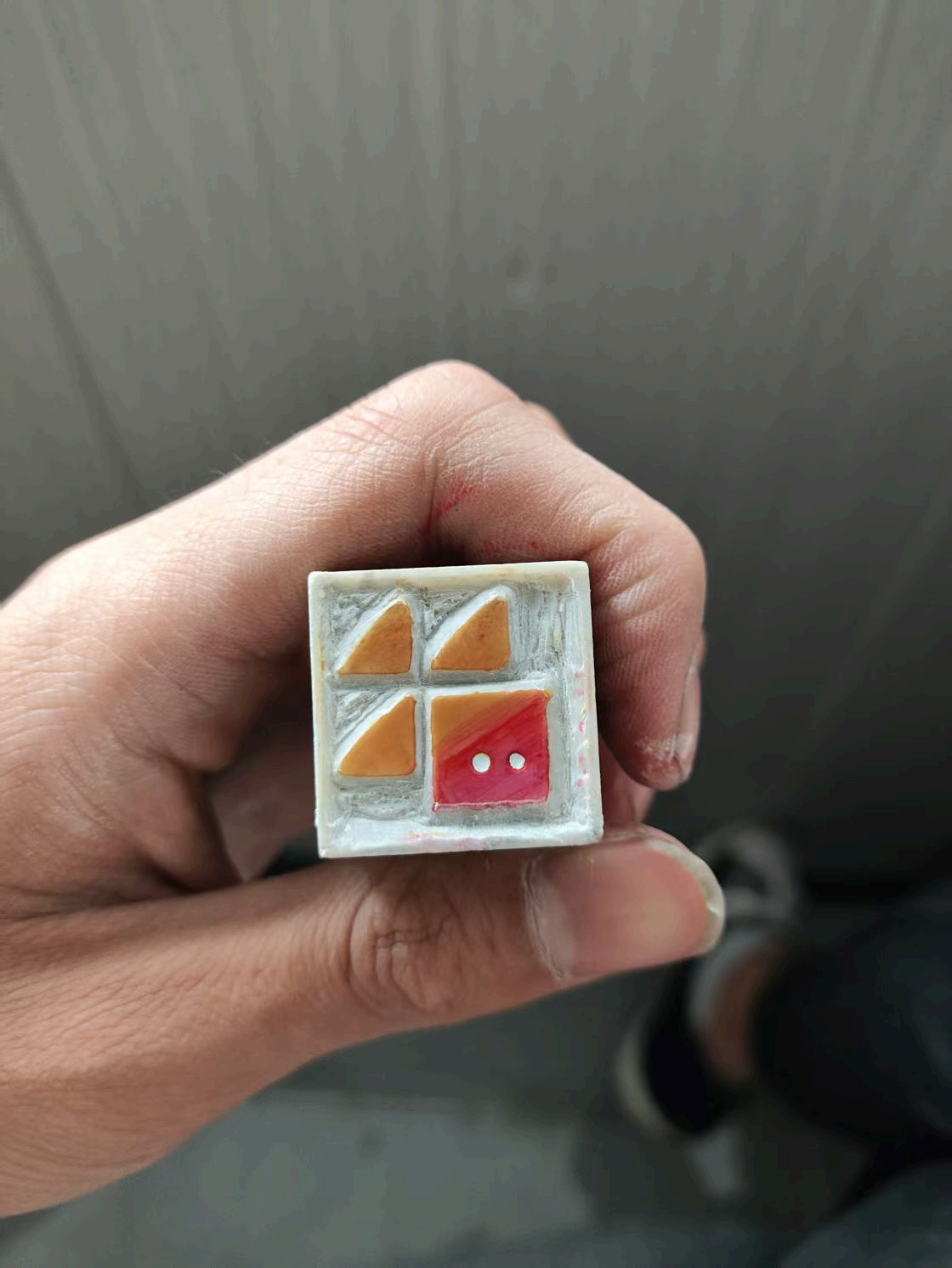

刻的时候还算顺利,因为字比较多,笔画就比平常刻印细一点,唯一的事故就是刻“虚”的时候遇到沙丁,崩了一块。

铃印出来后,总体效果还算可以,就是笔画太细,印面太空。还要要用汉印刻才有味道,铭文的风格在方寸之间总是显得太瘦弱。暂且这样吧,命名为子虚栈印1.0版本。

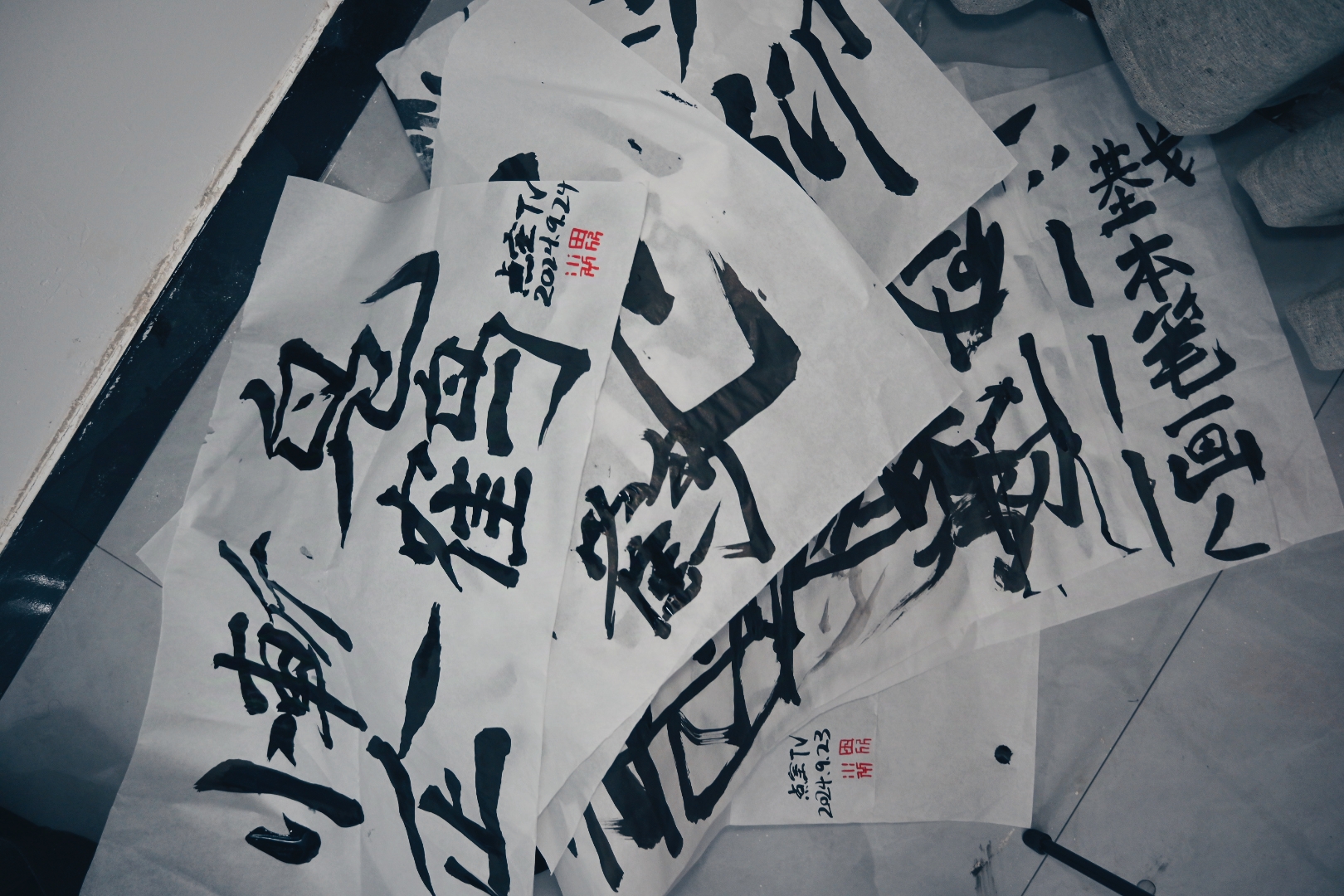

下图是我今晚为了试验“栈印”的效果而写的几个字(来自王维的一篇不知名文章),一气呵成对于我这个铁小白而言实在困难,便用圆珠笔事先描了底稿(仔细观察组图边缘可以看到),虽然还是很丑,但似乎比以前好多了,最起码我不会随机得把某几个字放大1.5倍导致后面字没位置然后撕掉重写了。

按

自打去年十月开始玩篆刻后,就逐渐开始重视“草稿”,就是做事情之前的准备工作,把即将发生的事情预演一遍,好增加确定性,不让事情发展到无可挽回的地步。

这个观点没什么新鲜的,可以说又是老生常谈了,古人早几千年浅就说过“凡事预则立,不预则废”。但就是如此简单的思想,即便我一直也知道,甚至还在默默得用它来着,但就是近来才体会它的真谛而已。所谓“从认识到实践,再从实践到认识”的体验,大概也就是这样吧。

尽管我现在已经深有体会,但实践起来还是有困难的,其中重要的原因就是“懒”,比如最近一时兴起搞了播客——《虚言》,就第一期EP1做了点脚本外,EP2、MP1都是没有一点草稿,想到哪里就说到哪里。仔细想想,其实在EP1,我也不是完全按照脚本来说的,好一段议论都是脑瓜里崩出来的,我都没想到自己会想到这一点,啊,这或许就是“即兴”的魅力吧——知道大概的方向,但不按照轨迹,由着自己各种古怪的姿势,恣意地移动,最后回头看着歪七扭八但直达重点的脚印,一个人吃吃得笑着。

又按

最近尝试了篆刻的新风格——刻LOGO,这是一月份念头的具象化(另一个草稿)。真的很好玩,尤其是刻完后用马克笔简单涂一下,很像一个真正的logo,当把它放到印石里,有一种篆刻忽然顿时进步五百年迈入现代的感觉。

最后谨以此文祭奠不再活跃的“Firefish”项目。