池塘、鱼以及鱼食

本文为四月份构思的《伶化》一文的补充内容,因其内容较为繁多,完成时间一直拖延,特将此部分较为有用内容先抽离出发布之。

本文为临时性文章,将在《伶化》发布后删除,请勿保存此链接!

两年前阅读数字劳动后,关于数媒平台的认识逐渐明朗起来,那种入骨的批判直接导致我这两年对自有独立平台的折腾与实践。随着实践的深入,近来发觉在fediverse/自有平台、RSS介入这个框架之后,那种明朗变得模糊不定,因为有必要再进行一番审视。

假设

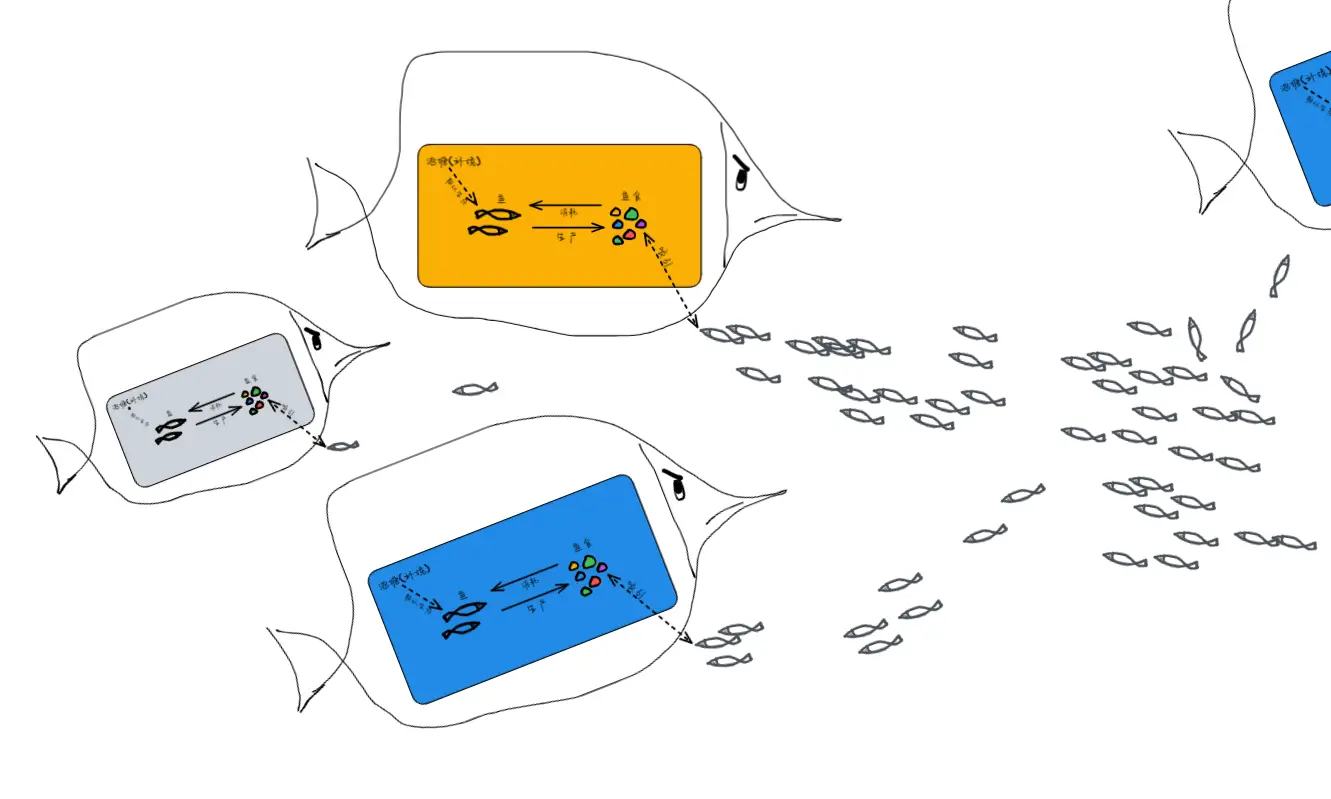

为方便讨论,本文遵循取象比类的东方传统,承接《电子阅读新语》一文中鱼与鱼塘的比喻进行探讨,首先有如下抽取表象的定义:

- 平台为池塘,用户为鱼,UGC内容为鱼食。

- 池塘不生产任何东西,只提供环境。

- 此池塘提供的环境与鱼食是鱼赖以生存的唯二之物。

- 鱼是此池塘鱼食的唯一生产者。

- 生产行为:鱼不会无所事事,会在环境中通过自发劳动来生产鱼食。(鱼食的生产过程是抽象自用户在平台里的促进劳动价值进行累计的一切可能,包括但不限于UGC(主要)、正向负向互动、浏览(次要)等

- 搬运加工行为:指鱼食实体被转换且成可批量复制的通用鱼食的行为。

- 吸引行为:鱼食会吸引更多的鱼。鱼食过多会产生剩余价值。

有点抽象,那画个图吧:

我的困惑有三:

- 鱼与鱼食的关系究竟怎样?

- 如果把池塘私有化,那么生产的剩余价值到哪里去了?

- 池塘之间的行为是怎样的?在考虑搬运行为后,不同池塘间行为会产生怎样的变化?

论证

鱼与鱼食的关系

我们不能发现,鱼直接而感性的欲望是鱼食,为此它会不惜一切代价去获得它。把吃的欲望看作目的,那么我们可以借用康德目的论的思路进行分析。在康德的目的论的范畴里,“一个对象的概念就它同时包含这个对象的现象性的根据而言,叫做目的”。这既是说,

- 目的是事物自身所隐含的概念,此概念是造物的规定,鱼追逐鱼食乃是鱼本身的目的,因为没有鱼世态就无法生存,这也可看做是千万年演化的经验凝固成的法则;

- 事物作为自身的目的,从其结果上看是它自身的原因。即它所赖以构成或生成的原因,不是来自外部的,因与果相分离的。鱼的生存与消耗鱼食的目的是实质而客观的自然目的,且不仅仅局限于外在,因为我们的鱼是有思想的鱼,所以内在也必然囊括其中。所以,它的整个行为——生产鱼食、消耗鱼食都是互为目的与手段的。

鱼与池塘行为的合目的性

这一部分是我较为困惑的,首先从《数字劳动》可以知:在传统的UGC平台中,如推特微博、油管B站中,平台从鱼生产鱼食、吸引鱼的整个过程中榨取剩余价值,这是毋庸置疑的。

然而把这个模型套用到其他地方,如搜索引擎的池塘(母池塘)里,那么问题成了池塘之间的竞争,因而必然导致池塘内鱼的行为的改变,在池塘的角度,鱼就不仅仅要生产鱼食,也要能帮助池塘在母池塘之中有更大的竞争力,这样才能吸引来更多的鱼。

我们假设所有平台(不包括那些池塘本身已经大到可以闭关自产自销的)都要在搜索引擎中获得一席之地,那么所有池塘(子池塘)都可被抽象成一条大鱼。子池塘的鱼的目的之上的、母池塘作为鱼的目的之下的关系显然又加深了一层,这两者是互相影响,只有子池塘的目的合乎母池塘的目的,母池塘才能更好地生产、获得母池塘的鱼食。

对于一个体量小只有三五条鱼的池塘来说,自产自销的鱼食是不够吃的。要么这三五条鱼要在别的池塘里窜来窜去,要么这个池塘本身就要到别的母池塘里窜来窜去,要么就是这个池塘以及三五条鱼都一直忍受着这种饥饿,在痛苦的边缘挣扎,或者心灰意冷得死去,或者一直熬煎直到适应这种饥饿,在这种池塘获得一种超然的、摆脱感性了器官欲望的怡然自得。

通用型鱼食的影响

当一条鱼发现它生产的鱼食被复制到其他地方时, 它自然会愤懑不平,尤其是当此鱼食是一个独立的池塘生产的时候。然而这个通用型鱼食会带来实体鱼食的回馈,虽然鱼食可能并非等价,但总归是比原来多了,这个池塘又多了一个新的鱼食的来源。这个价值可看做是通过搬运信息差所产生的熵减的价值,搬运鱼食的劳动与生产鱼食劳动的价值是不可同日而语的,两者均有其价值。在此我不能明确地评判了。简而言之:

- 当一个池塘的鱼食少于其中鱼所需要的鱼食时,鱼与池塘是欢迎这种搬运的;

- 当鱼食多于其所需要的鱼食时,则是抵触这种搬运的;

- 当鱼池塘有更高的价值与目的所在时,会对这种搬运采取更多复杂的态度与手段——或者更加公而开之,或者深深隐蔽起来,或者采取一种暧昧的态度。

.jpg)